市委党校助理讲师 张雪

军歌应唱大刀环,誓灭胡奴出玉关。只解沙场为国死,何须马革裹尸还。国破家亡之际,胶州有许多英雄儿女奋起反抗,为国捐躯。出生于胶州的柴世荣将军就是代表,他在艰苦卓绝的斗争环境中,带领东北抗日联军坚持抗战13年,沉重打击了日本侵略者,并与朝鲜领导人金日成结下了深厚的战斗友谊。柴世荣将军不仅具有高超的军事指挥才能,同时也是一位爱兵如子的仁义将领。市委党校助理讲师张雪为您讲述柴世荣将军的英雄故事。

四方大脸,留着浓浓的络腮胡,白色衬衣搭配黑色领带。照片中的人物便是柴世荣,原名柴兆升,1894年出生于胶州市洋河镇魏家庄,是东北抗日联军第五军主要领导者之一,也是青岛地区在外领导抗日的最高军事将领,从1931年奋起抗日,到1944年英勇牺牲,他的战斗足迹遍及黑龙江、吉林两省东部地区,为抗日救国身经百战,历尽艰险,做出了巨大的贡献。他本人,也从一个只有朴素爱国热情的旧军人,逐步成长为坚定的共产主义战士——优秀的中国共产党党员。

舍家为国 英勇抗日

柴世荣出身贫苦,5岁时随父母逃荒到吉林省延边地区和龙县,12岁开始学打猎,掌握了一手好枪法,但是,在旧社会那种暗无天日的岁月里,尽管他终年翻山越岭,辛勤劳动,仍不能养家糊口,全家过着饥寒交迫的生活。

1924年,柴世荣到朝鲜当修建铁路的苦力。他亲眼看到日本帝国主义者对朝鲜人民和中国人民的压榨和迫害,自己也挨过日本人的皮鞭,对他们怀有刻骨的仇恨。1928年他跑回祖国后,一个偶然的机会,他在和龙县龙井村当上了一名普通警察。旧警察普遍都有一身恶习,但柴世荣却从不欺压百姓。在朝鲜期间,柴世荣与金日成相识,并结下深厚的友谊。1931年年初的一天,金日成秘密约见柴世荣,请他设法救出被关进监狱的7名战友。柴世荣冒死将此事办成,自己也被迫流亡日本,暂避风头。

柴世荣为了进行抗日救国大业,常常一、二十天不回家,在一个大雪纷飞的夜晚,他忽然跑回家对妻子说:“你跟不跟我走?”妻子感到愕然,焦急地问:“到哪里去?家怎办?”柴世荣说:“没有国,还有什么家?日本鬼子来了脑袋都得搬家,只要有人就行了。”他妻子尽管对他的话不完全理解,也不愿丢弃这苦心经营的小家庭,但他们多年共患难的生活,使她深信丈夫是不会错的。于是,她毅然带着孩子们,拿了些简单的随身用品,上了柴世荣预先准备好的牛车。就这样,柴世荣为抗日救国“要国不要家”,带领全家参加了抗日斗争。

舍弃小家、顾全大家,柴世荣将对日本侵略者的刻骨仇恨化为实际行动,组织队伍、带领群众参加抗日武装,为统一战线、武装斗争奠定了坚实基础,彰显了中国共产党人忠诚于信念、无私奉献的优秀品质。

处境艰难 力主抗日

“九·一八”事变后,由于旧军队组成的抗日武装缺乏正确的领导,大多数很快就失败了。王德林领导的“救国军”,也大部分相继撤往国外或关内。1933年秋,担任救国军代理司令的吴义成,再次提出放弃抗日,撤往国外的主张,柴世荣同志坚决反对,力主在东北土地上坚持斗争。他说:“为了抗战到底,就是把白骨埋在长白山,镜泊湖畔,也心甘情愿!”“救国军”的余部因此而坚持了下来。

1934年初,“救国军”部分上层领导人对抗日前途再次发生动摇,导致了“救国军”的分化。在这关键时刻,柴世荣毅然率领其所属的一个旅,参加了由共产党员周保中等同志创建的“反日同盟军”,从此在我党的领导下进行抗日活动。他从一个领导群众抗日武装的旧军人成长为中国共产党领导的革命军队指挥员,真正走上了革命的道路。

1935年2月,东北抗日联军第五军成立,周保中任军长,柴世荣任副军长。1936年,经周保中同志介绍,柴世荣加入了中国共产党。同年秋,周保中任东北抗联第二路军总指挥,柴世荣接任第五军军长。从第五军创建开始,柴世荣就担任主要领导工作,为第五军的建设和发展做出了重要贡献。

坚定的决心、昂扬的斗志、无畏的勇气、强大的组织能力是柴世荣率领部队战斗的关键,不仅统一了武装队伍的思想、增强了武装队伍的信心,而且为日后的斗争做好了铺垫。

爱兵如子 勇谋抗日

柴世荣同志是一位智勇双全的军事指挥员,作战时总是身先士卒,冲锋在前。1932年,“救国军”初起,柴世荣就与其他“救国军”将领一起带领部队连克敦化、额穆和蛟河三城,他带领的部队在当时已成为威震吉东八县的“救国军”劲旅。周保中同志也曾多次称赞说:“论打游击战,数着柴世荣。”柴世荣的指挥才能和战斗佳话,在抗日部队和当地人民群众中广为流传。

针对日寇的“讨伐”,柴世荣同志采取了灵活机动的对策。1938年,当我部队主力避敌锋芒,转战各地时,他把部队编成小股,打“麻雀战”,并确定活动区域和补充给养的办法,让战士和敌人捉迷藏,使敌人“瞻之在前,忽焉在后,无所用其技”。一次,敌人进行冬季大讨伐,柴世荣命令部队将给养准备充足并埋藏好,然后到其它地方活动。当敌人一无所获退去以后,柴世荣又把部队拉回原地,安全地度过了一冬。

战士们经常说:“和老柴一起打仗不会吃亏。”柴世荣不仅是东北抗联的优秀指挥员,也是我党的一名品格高尚的好党员,战士们亲切称他为“柴妈妈”。一次,一位小战士腿受了伤,当时正值天寒,柴世荣同志得知后,毫不犹豫地立即把自己的皮裤筒子亲自送给他。小战士知道柴军长腿部也受过伤,坚持不收,柴世荣便亲切地对他说:“抗战还没胜利,需要更多像你这样的青年人,你保住了腿,就等于我柴世荣年轻了二十岁。”

统一战线、团结作战是革命致胜的关键,娴熟的作战经验、高尚的人格品质为柴世荣赢得了群众的认可,也为革命战争的胜利积累了厚实的群众基础。

1944年抗日战争已转入战略反攻阶段,中国人民已经看到了反抗侵略的胜利曙光,而柴世荣却不幸牺牲在东北抗日战场上。

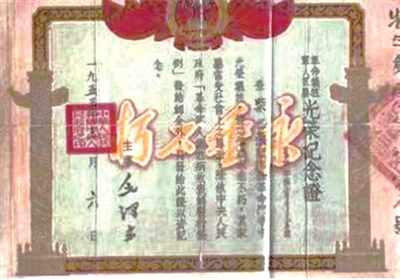

1953年3月6日,毛泽东主席代表中央人民政府,亲自为柴世荣签发了烈士证书。证书上写道:“柴世荣同志在革命斗争中光荣牺牲,丰功伟绩永垂不朽。”

短短13年,他把一支3000人的自发抗日武装发展成东北抗日联军最强部队;短短13年,他从一位普通警察成为东北抗日联军第五军军长;还是这短短13年,他的名字让日寇闻风丧胆,想尽办法要将他解决掉。

柴世荣,从离开胶州至牺牲,一直生活、战斗在东北,他为中华民族解放事业出生入死、浴血奋战的光辉业绩,他那坚毅的抗日民族英雄的高大形象以及共产党员的高贵品质,将永远鼓舞人民。